こんにちは、りんむです。

「ケーキの切れない非行少年たち」を読んで胸が苦しくなりました。息子の実際にあった苦悩の体験も。

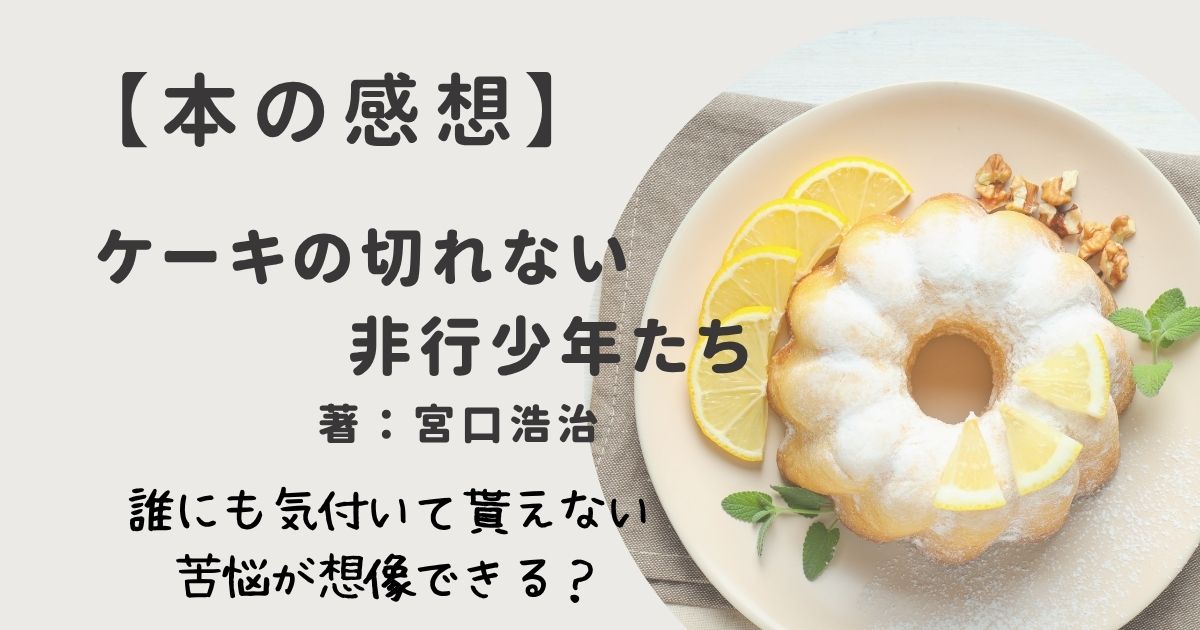

作名:ケーキの切れない非行少年たち

発行日:2019年7月13日

著者:宮口幸治

本を読む力ができたら、子供でも読んで欲しい本!大人であれば、なおさら知っておくべき内容でした。読む前の自分には戻りたくない。

著者はこんな人

宮口幸治さんは、児童精神科医として医療少年院や女子少年院に勤務し、非行に走った少年たちと日々向き合ってきました。

そこで出会ったのは、罪を犯したことを理解できず、反省すら難しい“反省以前の子どもたち”。

彼らの多くが認知機能や知的能力に課題を抱えていることに気づき、社会の支援の手が届いていない現実に衝撃を受けます。

こうした経験から、認知機能を育てる「コグトレ」を考案し、教育や福祉の現場に広げる活動をされています。

ケーキの切れない非行少年たち

Q.ケーキが切れないってどういう事?

A.認知機能が低く、どう分けていいか分からない。

見る力、聞く力、見えないものを想像する力がとても弱い

→勉強が苦手になり、

→話を聞き間違え、

→周りの状況が読めなくて対人関係が失敗したり、

→イジメに遭ったりする

これらが非行の原因にもなっていた!

ケーキを切れない非行少年たち 24頁より

非行少年たちの幼少期からの苦しみを知り心が震えました。

辛い体験を経て、周りの大人たちからは問題児扱いをされ、問題行動を起こしてしまった根本問題(認知機能の低さ)には気付いて貰えないまま成長してしまった少年たち。

非行に走るしか道が残っていなかった子もいたんだね。

認知機能の低さの中で、「想像力の低さ」も含まれているのですが、

後先を考える力が不足の為、その場で(一番簡単に)出来ると感じる方法で問題を解決しようとするみたい。後で警察に捕まって、各方面へ謝罪等、そこまでは想像してないんだって。

認知機能を上げれば勉強・行動・社会性がうまくいく!?

著者は「認知機能の弱さ」により、自分のしている事の重大さに気付くことが出来ない非行少年たちがある一定数いる事を知り、何をすれば根本的に更生出来るかを考えたトレーニングを作られました。

それが認知機能を上げるためのドリル「コグトレ」と呼ばれるものです。

1日5分でも変わる事は出来る!

書店のドリルコーナーや、WEBからでも「コグトレ」で検索すればいろいろありましたよ!

「自己への気づき」や「自己評価の向上」

少年たちが社会の中で生きやすくする為には

「自己への気づき」や「自己評価の向上」も大切である事が書かれていました。

【自己への気づき】具体例

・鏡を見て自分の姿を確認することで、「今の自分はどう見えているか」に気づく

例:札幌の地下鉄に鏡を設置したら、自殺者が減ったというエピソードが紹介されています。

・自分の声を録音して聴くことで、他人にどう聞こえているかを知る。

例:怒鳴っているつもりはなくても、録音を聞くと強い口調に気づくことがある

【自己評価の向上】具体例

・「先生役」を任されることで、自分にもできることがあると実感する。

例:認知トレーニングの場で少年が先生役を務めたことで、クラス全体のやる気が高まった。

・小さな成功体験を積むことで、「やればできる」という感覚が芽生える。

例:点つなぎや図形の課題をクリアできたことで、自信を持ち始める。

息子の辛い体験

小学2年生の算数で

定規で長さをはかりましょう!

何cm何mmでしょう?

上記の授業がありました。先生は丁寧に教えてくれていたと思います。でも、息子は全く理解できませんでした。

私の説明で分からないはずがない!これは、簡単な問題だから自分で解いてね。

と言って、再度やり方を教えてくれなかったそうです。

本当に分からないから、教えて欲しいな。辛いな。悲しいな。

息子は、先生の言葉に傷つき泣いてしまったそうです。息子曰く、先生に「このくらいで泣かない!」と言われさらに辛かったようですが、クラスメートに慰められてなんとか授業をやり過ごしたそうです。

この発言をした先生は、理解できない場合もあることを知らなかったようです。発達特性の知識は知りたいと思い学ばなければ、知る事はないので。

知らないでは済まされない 周りの大人の知識も必要!

かつて私は、上司からこう言われたことがあります。

「社会人にとって、知らないは罪だ」

その言葉は心に深く突き刺さり、忘れられませんでした。確かに、責任ある立場では知識不足が大きな影響を与えることもあります。ただ、その考え方にはどこか息苦しさも感じます。

一方で、支援する立場の人間として、そして子どもに関わる者として私が大切にしたいのは、こちらの言葉です。

「知らないは罪ではない。しかし、知ろうとしないは大罪だ」

この言葉は、知識の量ではなく姿勢を問うもの。完璧な知識を持つことよりも、「知りたい」「理解したい」と願う心こそが、誠実さであり、支援の土台になるのではないでしょうか。特に子どもの発達や感覚の世界は、見えづらく、奥深く、繊細です。だからこそ、目をそらさず、学び続ける姿勢が支援の質を支えていくと思うのです。

さいごに

少年院で出会った子どもたちは、ルールを破る以前に「どう守るか」がわからなかった。

そんな彼らの姿が描かれることで、私たちが当たり前に思っていた認知や判断の力が、決して万人に等しく備わっているものではないと気づかされました。

特に印象に残ったのは、「ケーキがうまく切れない」という場面を通して認知機能の課題が説明されていたこと。

何気ない行動の中にも、「見て・考えて・動かす」力が必要なのだと再認識しました。

そしてその力が未発達であることが、子どもたちの世界をどれほど複雑で難しいものにしているのか?想像するたびに胸がつまるようでした。

この本は、非行少年たちに対する新たな視点をくれただけでなく、

・「支援」とは何か、

・「理解する」とは何か

を改めて考えるきっかけになりました。

コメント