こんにちは、りんむです。

発達グレーな息子にとって有益な情報欲しい!

作名:発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法

発行日:2022年2月15日

著者:岡田尊司

「診断はつかない。でも困りごとはある」

発達障害の“グレーゾーン”にいる人やその家族にとって、この本は「どう向き合えばいいか」がわかる実践的なガイドです。

なかでも私がドキッとしたのは、

**「様子見しているうちに、困りごとは深刻になるかもしれない」**という一文。

曖昧なままにしておくことの怖さと、今すぐできる支援の大切さを教えてくれました。

息子のことで悩んでいた私にとって、この本は“理解の入り口”になった一冊です。

グレーゾーンとは何か?–曖昧さが生む見過ごし

「発達障害の診断はつかないけれど、日常生活に困りごとがある」

そんな状態を“グレーゾーン”と呼ぶことがあります。

たとえば、

・忘れ物が多い

・話の流れを追いづらい、

・人との距離感がうまくつかめない——

それが性格や育ちのせいではなく、脳の特性によるものかもしれない。

でも診断基準にはギリギリ当てはまらない。だからこそ、見過ごされやすいのです。

私自身、息子のちょっとした困りごとに「個性かな」「そのうち慣れるかな」と思っていた時期がありました。

でもこの本を読んで、「様子見しているうちに、困りごとは深刻になるかもしれない」という言葉にハッとしました。

自己肯定感の低下や不登校、メンタル面の不調など、“二次障害”につながる可能性もある。

だからこそ、「診断がついていないからまだ大丈夫」ではなく、“今、何に困っているか”に目を向けることが大切なんだと気づかされました。

周囲の理解と、早めの対応。

それは本人にとって「自分は悪くない」「助けてもらえるんだ」という安心感につながります。

グレーゾーンという曖昧な領域にこそ、やさしいまなざしと具体的な支援が必要なのだと思います。

ワーキングメモリを鍛える——“できない”の背景にあるもの

この本を読んで、私がもうひとつ深く納得したのが「ワーキングメモリ」の重要性でした。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは“頭の中のメモ帳”のようなもの。

情報を一時的に記憶しながら、同時に処理する力のことです。

先生の指示を聞いて、必要なものを準備して、行動に移す。

この一連の流れには、ワーキングメモリが大きく関わっています。

でもこの力が弱いと、「聞いたはずなのに忘れてしまう」「途中で何をするか分からなくなる」といった困りごとが起きやすくなるのです。

私も息子に「ちゃんと聞いてた?」「何度言えば分かるの?」とつい言ってしまったことがあります。

でもそれは“努力不足”ではなく、“脳の特性”だったかもしれない——そう気づいたとき、見方が大きく変わりました。

「できないこと」を責めるのではなく、「どうすればできるようになるか」を一緒に考える。

それは、本人の自信にもつながるし、親としての安心にもつながる。

この章を読んで、私自身も「伝え方」や「環境の整え方」を見直してみようと思いました。

強力なワーキングメモリをもつ人たち

同時通訳者の方は、とても強力なワーキングメモリをもっている。一つの言語を聞きとりながら、翻訳して、別の言語をしゃべるという三つの処理を同時にスムーズに行えるためには、とほうもないワーキングメモリが必要になる。―中略ー訓練によって獲得した能力だ。

発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法 206頁

訓練すれば鍛えることができるんだ!

諦めなくてもいいんだ!

ワーキングメモリの鍛え方

・百マス計算

発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法 212~213頁

・暗唱訓練

・ディクテーション 聞き取りながら書き取る

・リピーティング 聞き取った分を繰り返す 等

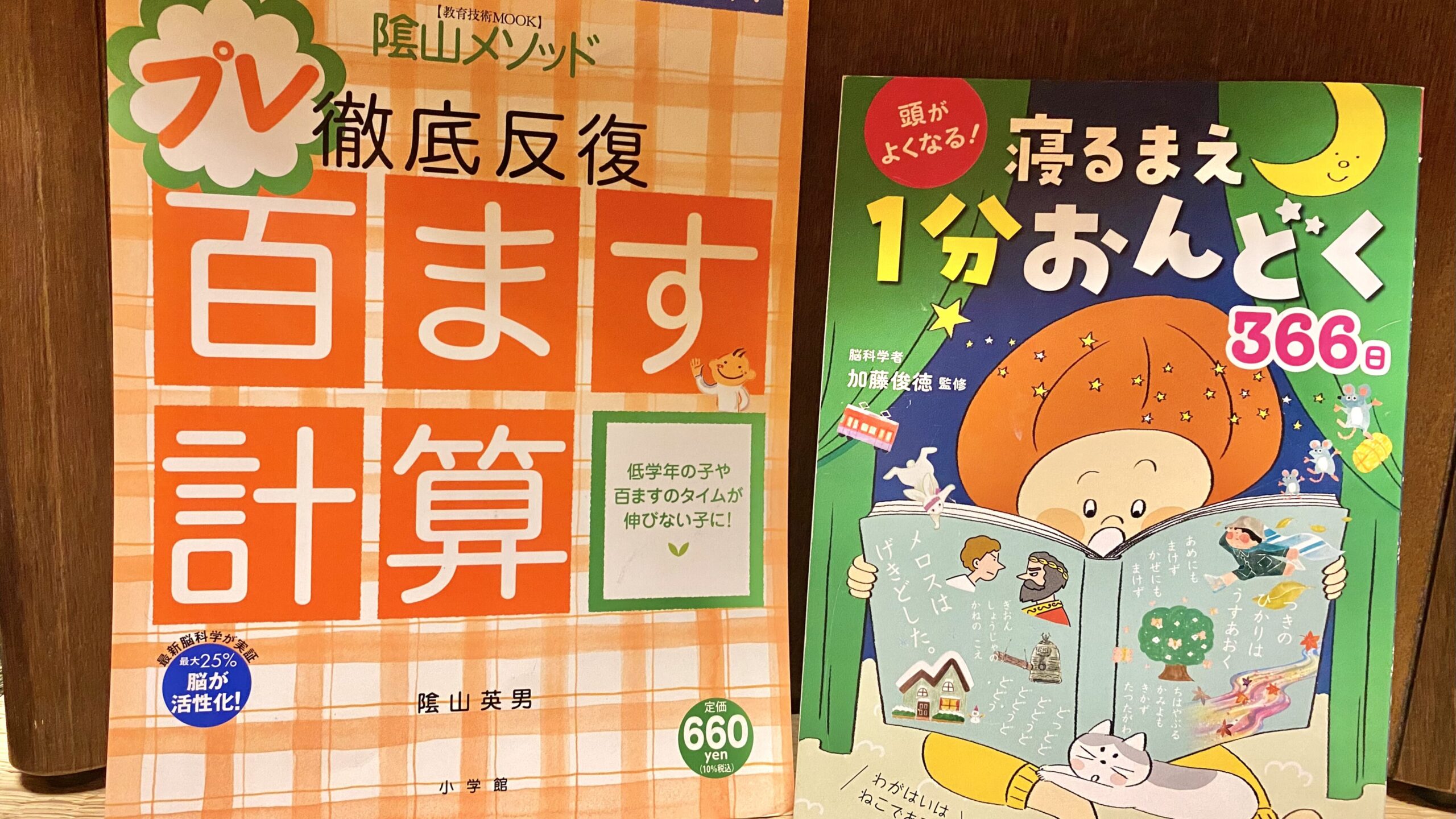

息子と一緒にワーキングメモリの為に取り組んでいるのはこの2冊!

・プレ百マス計算(まだ百マスは難しいのでプレで💦)

・寝るまえ1分おんどく

毎日少しづつ頑張ってます

まとめ——生きづらさに光を当てる一冊

この本を読み終えて感じたのは、「グレーゾーン」という曖昧な領域にこそ、理解と支援が必要だということ。

診断がついていないからといって、困りごとがないわけではない。

むしろ、見えにくいからこそ、周囲の気づきや対応が遅れてしまう。

そしてその“様子見”が、本人の生きづらさを深めてしまうこともある——

そんな現実に、しっかりと向き合ってくれる本でした。

また、ワーキングメモリという視点を知ったことで、「できない理由」が“努力不足”ではなく“脳の特性”かもしれないと気づけたことも、私にとって大きな収穫でした。

それは、息子へのまなざしをやさしく変えてくれるきっかけになったと思います。

この本は、発達障害のグレーゾーンに悩む本人はもちろん、子どもを支える親御さん、教育や支援の現場にいる方にも、ぜひ読んでほしい一冊です。

「どうすればいいか分からない」と立ち止まっている人に、そっと手を差し伸べてくれるような本でした。

コメント